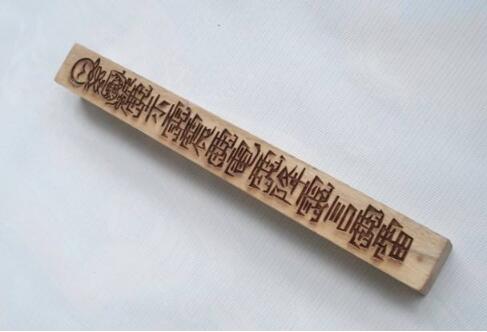

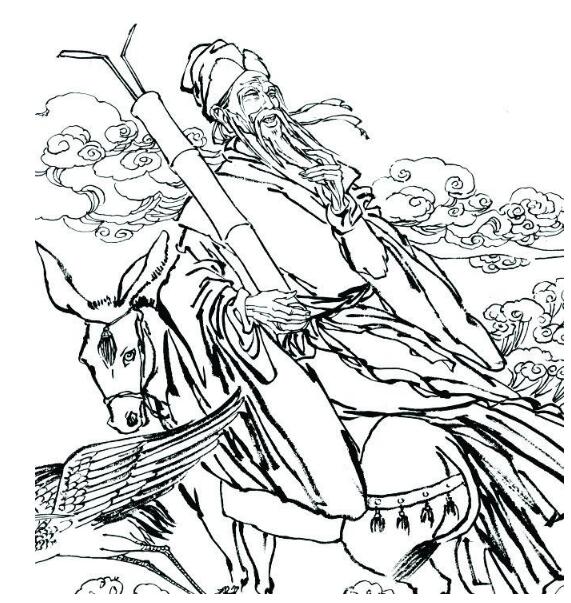

道情筒,為以前道士演唱道情所用的樂器。傳說八仙之一的張果老就常背負一個道情筒,倒騎白驢,云游四方,宣唱道情,勸化度人。演唱時,藝人左手握竹板,懷抱道情筒,右手擊筒面,道情筒長約二尺,涂紅漆,圓筒一頭蒙上一張豬油皮,拍打時發出“蓬蓬”之聲,藝人合拍而唱。說唱過程中,常根據內容情節自由發揮,擊出快慢輕重不一的節奏,以刻畫人物性格、情態,鄉土氣息十分濃郁。唱詞以三字、五字、七字為主,大多自編自唱,多以獨坐,或站立演唱為主。

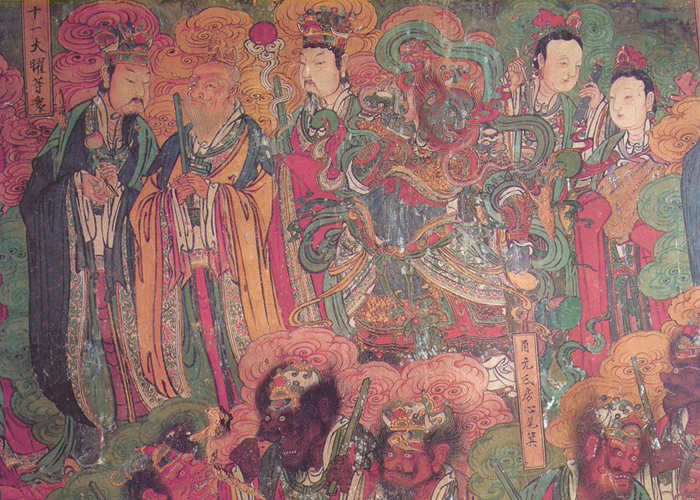

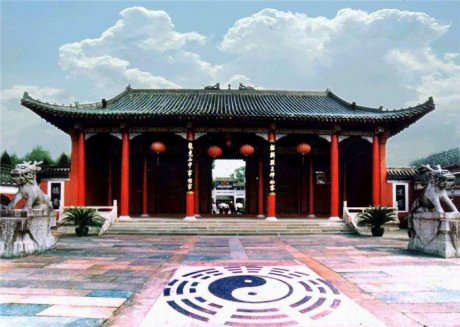

道情,源于唐代道教在道觀內所唱的經韻,為詩贊體。宋代后吸收詞牌、曲牌,衍變為在民間布道時演唱的新經韻,又稱道歌。用漁鼓、簡板伴奏,與鼓子詞相類似。之后,道情中的詩贊體一支主要流行于南方,為曲白相間的說唱道情;曲牌體的一支流行于北方,并在陜西、山西、河南、山東等地發展為戲曲道情,以耍孩兒、皂羅袍、清江引為主要唱腔,采用了秦腔及梆子的鑼鼓、唱腔,逐步形成了各地的道情戲。內容有升仙道化戲、修賢勸善戲、民間生活小戲、歷史故事和傳奇公案戲4類。有的地方稱漁鼓或竹琴。

道情是漁鼓的前身,“道情”又名“黃冠體”黃冠可能是指道人的裝束,是道家所唱的道家的情事,神游廣漠、寄情太虛,有餐露服曰之思,名曰道情。唐代可能已經有了道曲,漁鼓簡板則始于宋朝,雖然道情出現的早,但是流傳下來的作品卻不多見,現在能看到的僅有本篇鄭板橋的道情十段一般演唱僅收錄以上五段。及徐大椿的回溪道情。此一曲種已經沒落以至于將要絕跡,民國以來并沒有留下來可供學習的資料,這門藝術已經是后繼無人了。