風水與墓葬的說法

風水又被稱作“堪輿”。許慎在注《淮南子·天文訓》時,將“堪輿”二字的意義作民引申:“堪,天道也,輿,地道也。”據《史記·日者列傳》載:“孝武帝時,聚會占家問之,某日可取婦乎?五行家曰可,堪輿家曰不可,建除家曰不吉……”可見堪輿家是諸多占家流派之一。《論衡·譏日》載:“忌日之法,蓋丙與卯之類也,殆有所諱,未必有兇禍也,堪輿歷歷上諸神非一,圣人不言,諸子不傳,殆無其實,天道難知。”

風水理論認為,祖墓的風水,會影響后人的命運;而一國之君陵墓的風水,則會影響整個國家的命運。歷代的皇家陵寢都十分重視選擇陵穴,以圖皇權永固。皇陵一般都位于京師附近,如西周、秦、漢、隋唐均以長安為京師,故此這五個朝代的皇陵大多集中于長安附近;而元、明、清三代均以北京為京師,所以這三代的皇陵皆位于北京附近。然而,真正將風水理論應用到選擇墓地之中,從散見在古文獻中的一些佚聞趣事看來,它的出現,當在先秦兩漢時期。如秦始皇觀驪山,見“其陰多金,其陽多玉,始皇貪其美名而葬焉”,應是開風水理論應用于選擇墓地的先河。從風水理論來驪山的確是一塊理想的風水寶地。此山景色優美,山上草木蔥蘢,山下流水潺潺,符合陰宅風水說“背山面水”的擇地要求。另據記載,韓信母親亡故,因其家貧寒,被迫不得葬入村社的公共墓地,于是他“營燥地,傍可置萬家者,以為冢”。到了漢代,風水之說已經很流行了,《史記》載:“樗里子卒,葬渭南章臺之東。曰:‘后一百歲,當有天子之宮夾我墓’。至漢興,長樂宮在其東,未央在其西,武庫正當其墓。”由此可見,漢代風水之說能禍福于人的思想已較普及了,人們都希望得到一塊風水寶地,借以升官發財。到魏晉南北朝時期,陰宅風水學的影響力開始擴大,不僅封建士大夫信奉其說,貴為皇室也受其左右。“寧可信其有,不可信其無”,誰也不愿用命運去冒險。再加上晉代統治者推行孝治,渲染孝行,把包括陰宅風水活動在內的喪葬儀式看做是孝行的最好體現。把“孝道”和陰宅風水便的結合,使陰宅風水的發展獲得巨大的推動力。唐、宋時期,陰宅風水學說完整理論體系和實踐方法得到了充分的闡述,以傳說為宋人托郭璞之名所著的《葬經》為代表,提出最重要的是“有氣”。到了元、明、清時期,陰宅風水進一步發展完善,三元三運,天地結合,河洛八卦,九星穴法,氣象天時等學說流行,甚至到《易經》中找根據,結合天文地理,五行算術,學說駁雜、晦澀,各門派眾說紛紜,從貴族到平民都信奉遵行,陰宅已成為傳統文化的重要內容。

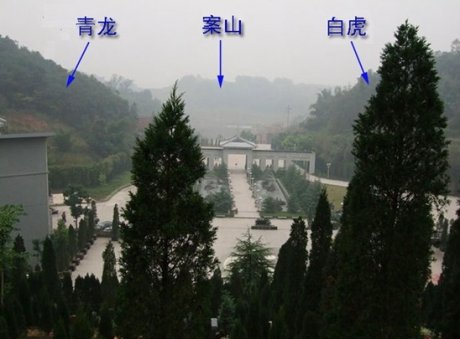

《易經》曰:立天之道曰陰陽。陰宅風水在選址上最重視風水方面的考慮,為此,風水說有一套完整而又繁雜的理論和程序,大致可分為四個方面和步驟:覓龍、點穴、消砂、察水,這實際上就是對周圍環境的觀察、了解和選擇。俗語說:“不識來龍,豈明兇吉;不會點穴,其家敗絕;不會消砂,兇禍如麻;不會納水,災來財退。”對龍、砂、穴、水、明堂、近案、遠朝都有一定的格局安排和講究,包括基址的地質、水文、朝向、土壤的要求,尤其是與自然山川景觀渾然一體,達到極為宏偉完美的境界,以期達到天人合一的諧調與合同兩相。理想的墓地總體環境總是前有朝山,后倚龍脈,山,獅象或龜蛇山把守口,河流溪水似玉帶環繞等。所以在風水的做法上要求風水的建筑,應該同其周圍環境、風景融匯在一起,達到依山為穴的境界,高明的風水師可以從風水的做法上看出主山高低、案山、朝山的遠近、青龍、白虎山的合圍狀況、水的順逆等情況,反之,一穴風水選好址之后,則必須根據主山高低、案山、朝山的遠近、青龍、白虎山的合圍狀況、水的順逆等情況,來裝飾、修造風水的建筑。如主山高的則配較高大的墓碑,若青龍、白虎山有缺損的,必須加以護手,逆水的、案山緊迫的,祭床應厚且高企,護手應挺直、外擴;若是去水的,則祭床應低薄,護手應環抱、內拱,并筑道池以緩解山勢,等等。當然所有的建筑必須符合相關尺寸,才能使風水的建筑與山川形勢匹配,與大自然融為一體,才能天人合一,做到見墳而知其環境的至高境界!《茗州吳氏家典》卷五載:在擇墓地時“既擇年、月、日、時,又擇山水形勢,以為子孫貧富、貴賤、賢愚、壽夭盡系于此。”

這些我們都可以從歷代帝王的陵墓考古中就可以看出,前面我們已經說有關秦始皇陵選址的標準,可以說秦始皇陵是一個很好的山水結合選址例證。西漢11個帝陵在今西安市東郊、宣帝的杜陵在今西安市的東南郊以外,其余9帝的陵都都坐落在渭河北岸咸陽市到興平縣境內的咸陽原上。東漢12座帝陵,除獻帝禪陵在河內郡山陽外,其余11座陵都在今洛陽附近。自唐以來傳光武帝原陵在洛陽東北孟津,北臨黃河,南接邙山。唐朝帝王陵墓區,分布于關中盆地北部,陜西渭水北岸之乾縣、禮泉、涇陽、三原、富平、蒲城一帶山地,東西綿延三百余里。唐陵的特點是“依山為陵”,不象秦漢陵墓那樣采取人工夯筑的封土高墳,而開“山陵”之先河。十八座唐陵中,僅獻陵、莊陵、端陵位于平原,余均利用天然山丘,建筑在山嶺頂峰之下,居高臨下,形成“南面為立,北面為朝”的形勢。昭陵是唐太宗李世民的陵墓,位于陜西省禮泉縣東22公里的九峻山主峰,九峻山山勢突兀,海拔1888米,南隔關中平原,與太白、終南諸峰遙相對峙。東西兩側,層巒起伏,溝壑縱橫,愈加襯托出陵山主峰的險峻雄偉。除了四周山巒的護衛之外,更有涇水環繞其后,渭水縈帶其前,山水具佳,愈加顯得氣勢磅礴,蔚為壯觀。北宋王朝建都開封,陵區卻設在鞏縣,遠離京師汴京,其主要原因是這里山水秀麗,土質優良,水位低下,適合挖墓穴和豐殮厚葬。陵區南有嵩岳少室,北有黃河天險,可謂“頭枕黃河,足蹬嵩岳”,是被風水家視為“山高水來”的吉祥之地。從地理上我們可知,這些地方可是與山水相連的,可見他們運用了倚山傍方的選址理論。

現在我們不管什么迷信思想,風水理論思想得到許多人的重視并對其進行研究,我們也可以說這也是中國文化中的一種吧,并且我們在生活之中一直在運用著,我們也應用辨證的觀點來看待風水理論。

風水與墓葬尋址

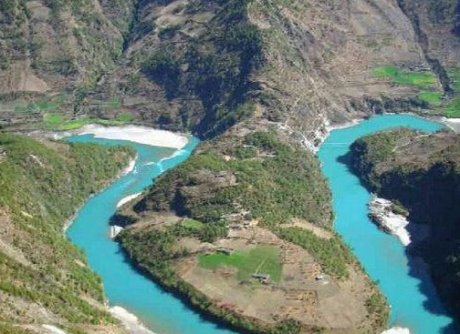

1、“入山尋水口,登穴看名堂”。在風水學行業中,風水師尋找墓地,首先要看水是從何處來,又流往何處去;同時也更注意穴前明堂的水是什么樣的情況。因此,墓地選址和水關系密切。“山管人丁水管財”,墓地周圍的水的好壞主宰子孫后代的財運,而墓地周圍的沙土的好壞則關系到后代人丁是否興旺了。墓地的選擇,首先也是水和土的選擇。

2、注意墓地風水的五大原則。其中包括依山傍水的原則,是好墓地的基本原則;前朝后靠左右抱的原則,這個就是“左青龍右白虎,前朱雀后玄武”的定位,簡單的說就是四面環山;明堂開闊的原則,這個有利于孕育人才和發展事業,要在墓穴前面有一片廣闊平整的地方;回歸自然的原則,講究自然第一,天人合一;屈曲蜿蜒的原則,這個原則的目的是為了阻擋正面沖撞而來的煞氣。

人生的最終點就是墓地,辛苦了一輩子的老人如何才能有一個好的歸宿,是后輩子孫們必須要考慮的問題,這不單是孝順長輩,還對福蔭子孫后人也會起到非常大的作用。風水的意義在于幫助人們趨吉避兇,選擇一塊好墓地總是不會錯的。

風水與墓葬斷吉兇

1、墓相——墳墓的吉兇。墳墓是一種有暮形和墓相的事物,就像家也有家形和家相一樣。在墓相學中認為,墓相作用十分的大,它可以與家庭繁榮有密切聯系。所以,建造墳墓的時候,一定要選擇吉相,避免兇相。

2、確定墓地的土地神位。建造墳墓,風水中的土地神位非常重要。可以通過明確穴的來水與去水的方位,根據穴的來水與去水的方位來確定土地神位的大致方位,再根據穴的座向及分金五行配合,找到土地神位的準確方位,同時參照穴的四周環境來確定土地神位的準確方向。這樣的土地神位既符陰宅風水的形勢,又符合其理氣,可以使墳墓更加符合風水要求,使其更好地蔭益子孫后代。

3、墓地風水的重要性。在風水學上,我們把山脈或者河流叫作龍脈,在龍脈上有許多的吉利穴位,也有很多的兇險穴位,還有更多的平常的無大吉、也無大兇的穴位。掌握目的風水,可以尋找到好的穴位,吸取龍脈所蘊藏的能量。龍脈所蘊藏的能量也有吉利能量和兇險能量之分,如果我們把穴位點在了吉利能量的點上,那我們吸取的就是龍脈吉利的能量,我們的子孫后代就會富貴昌盛;反之,如果我們把穴位點在了兇險能量的點上,那么我們吸取的就是龍脈兇險的能量,我們的子孫后代就會貧窮潦倒后繼無人。所以,墳墓地址的選擇十分的重要。