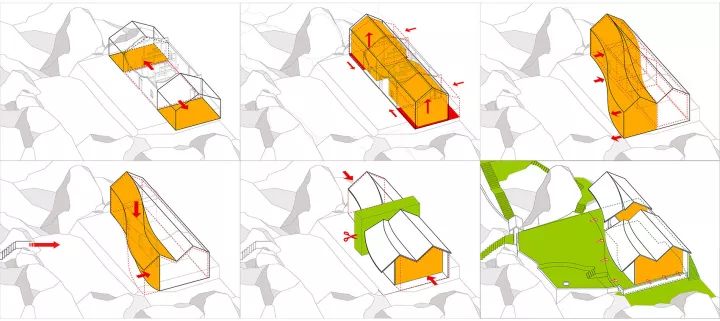

▼設計概念,新生屋脊形成虛實對比空間。

▼二樓空間,新生的屋脊形成檐下走廊。

▼從二層走廊看入口庭院。

▼檐下走廊

與外部廊道空間并置的,即為建筑的主要內部活動空間,由上述一系列新老墻體交錯而成,故而原殘損的墻體在建筑室內變成了數段內部墻體和室內隔斷。從東向西,露臺,起居室,餐廳,廚房,庭院,臥室由其私密性的逐級遞減向西一字排開。居者通過外部廊道空間從室外臺階由南進入起居室,在此開展家庭聚會和活動;首層局部挑空,以獲得更好的公共性和視野;從此向右到達半室外的露臺部分遠眺群山或俯瞰整個村落;從此向左轉到達更私密的餐飲空間和與之對應的廚房部分。建筑首層設有一間臥室及洗手間,從起居室的樓梯空間上去是閣樓上的兩間臥室和洗手間。

▼主臥,采用整面玻璃滑門加深與環境的聯系。

▼衛生間,通過長窗取景。

中庭空間作為整個平面布局的核心部分,完成了由原建筑室內空間變成新建筑的室內空間的屬性轉換。其南側的原有墻體和老門都得以保留,彰顯對原有記憶的尊重和致敬;作為對比和呼應,我們在老門的一側我們設置了一扇高5米寬1.2米的銅制新門,通過極大的比例差異增強儀式感(這種做法在歐洲的許多當代教堂空間設計中屢見不鮮);同時作為對于銅都文脈的回應,同時從此銅門進入室內,有一銅框形成的餐廳空間與之相接,并在一側植入了一部銅折板的樓梯通向二樓空間;此銅框同時承載了原有建筑的東側山墻,在此部分的原有山墻成為了起居室空間的裝飾墻和垂直交通部分與居室空間的視線遮蔽。銅框的北側整合了一套銅制整體廚房以及北側后門,可拾級而下聯通山下的菜地。整體廚房是嵌入墻體并突出與北側山墻的,我們同時將建筑所有的空調室外機罩部分與這個突出山墻的銅制體塊相整合。故而從整體布局和鳥瞰上能夠感受到整個建筑由銅入由銅出的空間聯系和材質的連續感。建筑其他部分和主體結構則皆為木質表達,再現了些許原址上的生活狀態和文脈特質。

▼銅門與其他傳統材料形成鮮明對比。

▼整合的銅制廚房和后門。

整個中庭空間與西側的檐下景觀虛空間形成了東西一線的虛實關系的反復轉換,配合懸浮的飄板樓梯,東側的落地玻璃,形成傳統民居空間不曾達到的居室空間的通透性。南北向則通過一系列線性高窗將雙曲線屋面與墻體相分離,強化屋面的漂浮感和當代性。通過一系列小窗與樓梯主臥等重要建筑構件形成視線的呼應和室內外的對景關系。

▼高窗加強屋檐的漂浮感,使室內外形成視線呼應。

建筑南側是由入口空間展開的部分室外景觀,軟性的景觀元素旨在和建筑共同打造曲徑通幽的視覺通廊,并結合建筑的曲線屋面,將遠處山巒引入建筑空間框定的畫境之中。西南側為一山門,從山下拾級而上,山門與建筑的中斷形態形成第一個框景,并與南側矮墻北側建筑一同形成了一個圍合的庭院;建筑西側檐下空間和喀斯特地貌巖石山體形成一個環形的石階游廊,從山門入口處起,從檐下庭院處止;東南側結合原有的一個高大喬木設置了下沉庭院,對其領域感加以限定,并置入石桌石凳,形成建筑室外的休憩場所。東側為落差不大的懸崖,建筑由此出挑2米;居者從建筑北側后門出來,由自然化的臺階和植被引導,可達戶外臺地和作物種植區域,體驗遠離塵世的鄉野趣味和田園畫境。

▼景觀游廊概念示意圖

▼景觀廊道和觀景臺。

在場地條件受限的情況下,為了快速實現異化的三維曲線屋面形式,同時弱化結構構架尺寸對于需要保留的傳統建筑元素和構件的影響,整個建筑采用了現場加工鋼結構的建造方式,并由一條架設于場地和臨近道路的懸空棧橋作為施工材料的運輸通道。為在有限的技術條件下實現雙生曲面屋頂的建造,我們提取出平行于山墻面方向的若干“切片”式折線以及沿屋脊方向的幾條結構曲線,形成整個屋面的鋼結構空間網格體系。其中沿屋脊方向的結構線尺度被放大,進一步暗示屋面的雙生關系。在這個結構體系下,屋頂的曲面形態可以通過其表面上的像素式的木掛瓦工藝在三維形態下的角度和位置進行更細微的調整和優化。