彩珠相間

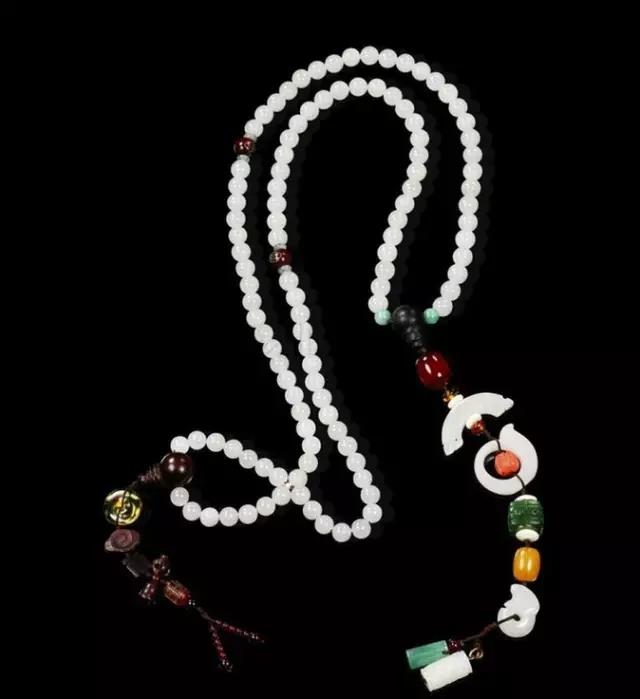

一般來說,在108顆子珠中,每隔27顆穿入一顆不同材質的大珠,稱為“結珠”(或分珠、隔珠),顏色與子珠形成鮮明對比。4顆結珠將朝珠分成4部分,用以表示春夏秋冬四季。

掛在脖子后面與結珠相連的珠子稱為“佛頭”,分列兩邊的結珠稱為佛肩,最下面結珠稱佛臍。佛頭有孔與“背云”相接,“背云”意為“一元復始”,垂于背后。“背云”最下端綴有葫蘆形“大墜”,稱為“佛嘴”。

佛頭兩側又有3串小珠串,稱為“紀念”,象征一個月有30天,為上、中、下旬,每串代表1旬。一側2串,另一側1串;兩串的位置,男在左,女在右。每串有10顆小珠,每5顆為一組,中間有絳相連,下墜嵌有寶石的小“墜角”。

嚴格的朝珠等級

清代宮廷著裝有嚴格的等級制度,服飾除了基本的避寒遮體之外,逐漸被賦予禮樂教化功能。西漢文學家賈誼《新書·服疑》曾有云“見其服而知貴賤,望其章而知其勢”。朝珠的制作和佩戴同樣有著嚴格的規定,如果違反規定,工匠和佩戴者將被定為僭越犯上的重罪。

朝珠的佩戴方式有嚴格規定,須將“背云”垂于背部,緊靠后背心,背云長度大約在65至70厘米之間,與清代男子所蓄辮子長度相當。“佛頭”在頸后,前胸的珠子以3個結珠作中心對稱,“紀念”隨朝珠垂于胸前。

有封號的婦女穿著吉服參加祈谷、先蠶古禮時,只需佩掛一盤朝珠;若遇重大朝會如祭祀先帝、接受冊封時,必須穿著朝服并佩掛三盤朝珠,歷代皇后和太后的畫像中也是如此。而男子在任何場合只佩掛一盤朝珠。

場合不同,皇帝穿著不同顏色的衣服,也要佩戴不同顏色的朝珠。皇帝祭天壇時,穿藍色朝服,佩戴青金石朝珠;祭地壇時,穿明黃色朝服,佩戴琥珀或蜜臘朝珠;在日壇朝日禮時,穿紅色朝服,佩戴紅珊瑚朝珠;在月壇夕月禮時,穿白色朝服,佩戴綠松石朝珠。四種顏色分別代表天、地、日、月。

此外,根據親貴等級對所佩戴朝珠的顏色、數量、珠子和絲絳的質料均作了詳細規定,以顯示不同的地位。譬如東珠(一種珍稀的珍珠)朝珠只有皇帝、皇太后和皇后才能佩戴,象征至高無上的權力和地位,其他人等佩戴或擁有均屬僭越,這也是存世東珠朝珠稀少珍貴的原因。

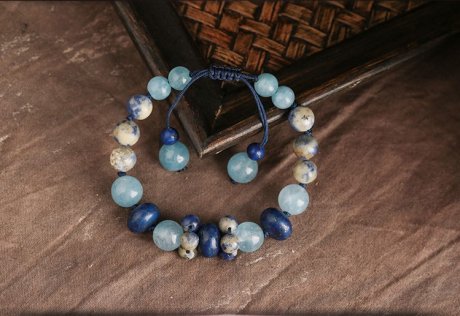

宮廷手串可穿戴

可以說,朝珠興起于朝堂之上,手串濫觴于后宮之中。宮廷手串的材質、工藝和朝珠并無二致,配飾上包括兩顆結珠、一枚佛頭、一個背云、兩個墜子;掛繩和用于隱藏繩結的珠簇則是宮廷手串的獨特之處。

根據清代宮廷后妃肖像畫與晚清后妃照片,可發現有一種手串,除了戴于手腕之外,也被懸掛在衣襟扣絆。在佛教傳入后,游牧生活的女真族人就有將佛珠掛在衣襟紐扣上的習慣,既方便隨身攜帶,又方便在誦經時捻轉記數。因此清代宮廷手串,特意在佛頭位置設計了掛扣,方便懸掛在紐扣上佩戴。

這種由18子佛珠演化而成的手串,在后宮妃嬪中風靡一時。既可佩于衣服上,也可挽在手腕上閑暇時把玩,而且不受朝珠佩戴禮儀的苛刻限制。

自清代以來,因材質、色澤、雕工的精美,手串已成文人把玩之物,也是互相饋贈的禮品。女子佩帶手串,穿對襟衣時,掛在第二顆紐扣上;穿大褂衣時,則掛在腋上方的襟鈕上,也可挽在手腕或握于手中。