自古以來,文人墨客都有在扇子上揮毫潑墨寄情抒懷的喜好,而女子往往借助扇子傳情達意。

翻開歷史的書頁,仿佛仍能看到:

一位深閨中的妙齡女子,手里常常搖著一把輕羅小扇,白天捕花間蝴蝶,夜晚撲月下流螢。

又時而站在臨水的閣樓之上,從雕花的窗里探出頭來,纖纖玉手,持一把團扇,半遮半露著姣好的容顏。

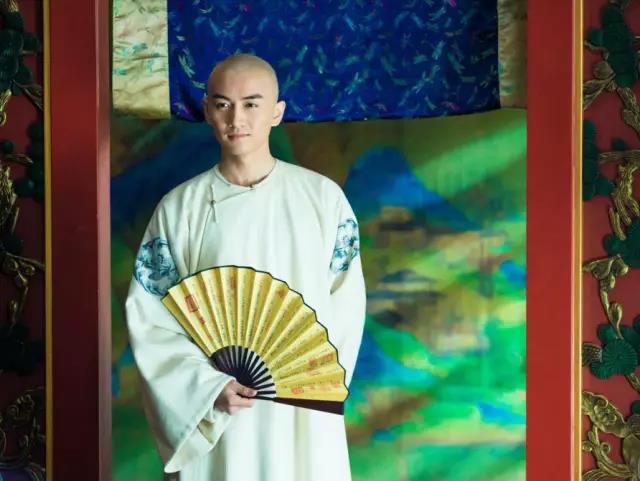

又或是一位翩翩公子,將手中折扇靈巧一揮,與人談詩論道,好不瀟灑!

扇子的種類很多,有折扇、羽扇、絹扇、葵扇、蔑絲扇、人像掛扇等,而最為世人所垂青的是折扇和團扇。

折扇

“雙環結成連理枝,舒卷隨人意。半輪秋月明,一片春云膩。到手時清風陣陣起。”明代瞿佑的這首《北雙調·清江引》,很形象地描繪了折扇的用途及好處。

折扇,在古代又稱為折疊扇、聚頭扇、撒扇等,品種有紙折扇、象牙扇、貝殼扇、檀香扇、孔雀翠羽扇等,其中紙折扇的使用最為普及。

“扇畫必有書畫佳者”,因此,有“袖懷雅物”之稱的折扇頗受文人雅士所愛。

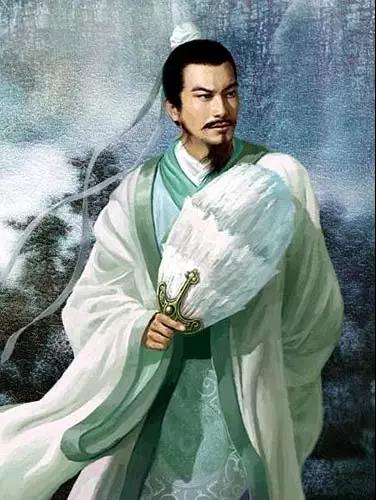

羽扇

“羽扇綸巾,談笑間、檣櫓灰飛煙滅。”每每讀到蘇軾的這首《念奴嬌·赤壁懷古》,腦海中總是浮現出三國時期赤壁之戰的壯闊而悲烈的場面。而諸葛亮仿佛只要輕搖一下鵝毛扇,便能妙計橫生,運籌帷幄。

但其實,這把鵝毛羽扇在諸葛亮的眼里,是愛妻贈予他的定情之物,不僅寓意“禮輕情意重”,更是讓他養成了遇事要沉穩淡定的習性。

所以,一把羽扇,正是諸葛亮泰然處世的智慧的象征。